谁能想到,2024年润滑油企业出海尚且没什么动静,2025年再和润滑油圈老总们沟通时,有议程的人说我在海外、我近期要出国,沟通后才知道,他们在南亚、中亚、非洲,或者俄罗斯,原来,他们要开发海外市场,因为:国内润滑油市场太卷了。但是,润滑学苑认为,绝大部分润滑油企业的出海其实并不具备条件,完全是凑热闹,劳民伤财。

为什么这么说,先问下年龄稍微大点的油圈朋友,你洗脚进城时,是不是家庭有了相应实力,我们才能进城谋取一份发展的机会,或者跟着同乡同党做个打工仔,多少来自农村的学子,也是家庭拼尽积累,才能在城市里扎根,我们努力的尽头是罗马,但有的人出生就在罗,想拼出一份事业,需要费尽心机,大部分是泯然众人。

做企业也是如此,想走出国门走向海外,人地生疏,要么依托先行者出口,比如工程机械、工程项目走出国门,长城、昆仑则是如此;也有的跟随自己的客户出海,比如富士康、比亚迪工厂转移,配套企业随同出海,安美是其中的典型;也有的企业则是遇到难得的契机而出海,比如通过会展、朋友介绍,而有了拓展海外市场的机会。

但不管海外业务怎么做,销售模式基本分两种:代理模式,南亚华侨多,多是华人来代理,非洲我们支援项目多,当地人来代理经销;本地生产,聘请当地经营开拓市场,人工费用比国内低,更有发展潜力,像长城新加坡就吸纳了很多外籍人士,安美则招募日本、印尼等人员,他们更熟悉当地市场,甚至有销售人脉。

为什么长城、安美的模式有潜力呢?想想,80年代改革开放后,率先进入国门的,是可乐、麦当劳、西门子等国际巨头,壳多美润滑油则是90年代才进入中国市场的,他们在本土、欧洲的市场份额已经稳定,中国是一块处女地,凭借雄厚的资源、先进的技术、强大的品牌,能迅速开疆拓土,小微品牌根本没有这个实力开疆拓土。

同样,我们国内的摩托车出口,也是成为全球老大后,国内市场已经饱和的情况下,业内头部品牌才开始海外扩张;汽车领域也是,尤其是新能源汽车,我们全球领先后,开始大举扩展海外,也是头部品牌率先起步;他们也是在国内积累了资源、人力、技术后,才拓展海外市场的,即使出师不利,也有国内市场这个基准盘,能承受风险。

但我们现在的润滑油圈同仁的出海,却是八仙过海各显神通,一些国内销量千把万的品牌企业,也开始跑海外市场,不说别的,凭你的实力、口碑,你的合作商怎么开拓海外市场,不还是靠价格吗?国内都拼不过友商,海外这个陌生市场,就能逆袭?不要说传音手机是非洲市场一哥,要知道人家在国内的前身可是波导手机,是手机中的战斗机,曾经风靡全国。

长城可以说我是中字头,我是中国市场头把交椅;安美则和众多大厂合作,有着雄厚的背书,而且,也是民营工业油润滑油的头部品牌;而我们大部分做海外市场的同仁,其实做的依旧是价格杀手,以非洲市场为例,当地二手车是主流,壳多美价格高的离谱,我们的价格相对更美丽,但相对国内来说,利润已经很丰厚了,但这种操作,没有企业实力、品牌口碑的运作,又能支撑几年?

我们的摩托车出口业务,2002年左右时,曾经在越南占有80%的市场份额,日本摩托车售价2000+美元,我们的则是800美元,最后,血拼下,我们的摩托车甚至降价到500、300美元,低价之下是低质,2005年全面败北,日本品牌重新占有80%的份额,直到今天,靠电动车我们才恢复了部分市场。

没有实力,没有积累,靠简单的价格冲击海外市场,当前的润滑油出海热潮,像极了曾经的摩托车行业,正如一个农村人,靠着6个钱包终于在城市里安家,但脆弱的基础,无法抵抗任何风险,这几年房价波动,多少所谓的中产,一夜之间返贫,曾经的资产只是账面价值,唯有城市土著,才无惧风险。当你盯着海外市场时,语言沟通、发货周期、回款风险、销量成长、人员队伍…你是否做好了准备,能否承担某笔订单打水漂?

出海的初衷,是觉得国内市场没有发展空间,但别忘了,中国国产汽车市占率在2024年已经达到了68%,曾经日系、韩系、欧系、美系汽车制定用油,已经逐步风消云散,而我们润滑油企业,却还没有跟上时代的变化,平替,替代大牌或国际品牌,他们现在的市场,就是我们的蛋糕。市场如战场,在我们的主场上,是不是胜算更高,何必舍近求远,你说呢?

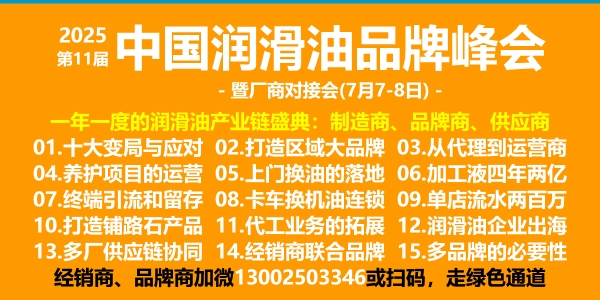

1.观摩票:0费用,仅限经销代理;

2.嘉宾票:999/人,含资料+10日晚餐+12日午餐+会务群;

3.贵宾票:1200/人,同上+双人间1晚;

4.商务票:1500/人,同上+前排席位+营销手册+席卡;

5.标准展:12800起,展位+背景板+1个双人间+2人餐饮;

6.2026中国润滑油百强企业/品牌榜,【免费申请】;

【南京润道】公众号:nj365724,愿景:看润滑学苑,学品牌运营,做亿元企业。所有内容不构成投资、实操建议,风险自负。

发表评论