从2018年起,中国润滑油市场进入下行态势,从2022年起更是不断暴跌,原因无他:技术进步推动下,换油周期不断延伸,柴机油市场主流换油周期已经到了5-6万,汽机油则提升到1万+;其次,新能源汽车包括混动车辆渗透率、市占率不断提升,机油群体越来越少了。

像柴机油,有的品牌换油周期已经超过20万公里,而汽机油,在2024年已经有多个品牌推出2万公里换油周期的产品,2025年SQ新标准出台后,润滑油圈内的汽机油基本都亿2.5万公里为卖点。这个账很好算,比如,卡车换油周期2万时,一年换6次机油,提升到6万公里时,一年只需要换2次机油,就意味着润滑油消费量减少了2/3;同样,汽机油从1万公里提升到2万公里,消费量自然就少了一半。

正因为润滑油消费量的急剧萎缩,很多品牌企业开始着手开发海外市场,尤其是东南亚、非洲,为什么选择这两个地方呢?东南亚华侨多,沟通上比较便利,同时,经济上落后于中国,有一定的国家实力背书;至于非洲,在中国多年援助下,市场基础也不错,机油跟着基础建设队伍渗透市场,减少了很多阻力,而且,利润空间不错。

但做出口业务,周期漫长,语言沟通也是个障碍,大都采用总代理模式;而当地生产,很多地方政局治安不是很稳定,出门甚至还需要聘请保镖。舍近求远,其实算不是突破口,作为全球第二大的润滑油市场,中国的润滑油圈其实机会还有很多,只是我们一叶障目罢了。

为什么这么说?市场经济有个基本规律,就是:任何行业在技术推动下,最终技术差距越来越小,产品利润取向合理化。记得小米雷军说过:我们只要获取5%的利润,多余的会返回用户。就很清晰的说明了,5%其实是一个合理的利润回报,像前几年几家上市润滑油企业,利润曾经高达15%以上,而这几年,逐步回落到5%左右,只有添加剂公司还保持较高的利润率。

至于添加剂公司的高利润,不是他们营销策略对头、产品优势明显,而是,曾经的4大添加剂公司都是暴利,国内添加剂公司即使凭借质价比抢夺市场,也能保持较好的利润。比如,4万块钱的产品,有2万的利润,国产添加剂卖3万,对用户就有足够的吸引力,但依旧还有1万的利润,相对于3万的售价,利率来依旧高到33%。这就是【平替】策略,什么市场最容易实施呢?两种市场:

一种是需要精细化服务、注重应用的产品,比如切削液,就需要根据环境、设备、工件来精准匹配,对服务能力要求很高,企业难以规模化生产,同时还需要庞大的人力队伍,大部分企业只能采取区域化销售,或组件分公司办事处来做市场,比如福斯、安美等,在国内企业高性价比产品和即时服务响应下,大牌的试产占有率不断被蚕食,2024年,金属加工液国产化已经超过90%,并且涌现出富兰克、欧帛、科润、加美等知名企业。

另一种则是价格虚高、讲究品牌的产品,比如汽机油,本来运行环境、载重负荷都不如柴机油,价格却一直高高在上,这根本不是技术多么先进,就是汽车一年行驶里程少,也就换一次机油,10万20万的车都买了,花500、1000的换次机油,也能承受。但随着整体经济的低迷,对未来预期的不确定,汽机油高价已经难以维持,车主越来越注重质价比。

像手机市场,曾经是摩托罗拉、诺基亚的天下,后来是苹果、三星是头部品牌,如今,小米、华为、OV崛起,苹果在2024年出货量跌出前5,这就是平替的威力,同样甚至更好的配置,价格甚至低一半,只要是理智的人,当然会做出正确的选择。润滑油市场也是如此,切削液市场已经被颠覆,随后,注重质价比的工业油市场,也会很快被国产化替代,尤其是,国家也推出了国产替代的政策,并出台国旗结算周期不超过30天的政策,对国产油企都是利好。

切削液市场规模比工业油小多了,汽机油市场规模更大,只要我们秉承质量+价格,而不是偷工减料,用户自然会选择你的。就像小米2025年5月底推出的Turbo 4 Pro,配置拉满,更是配上7550mAh长续航电池,手机依旧保持轻薄,短短2周销售超过50万,仅京东平台,评论就超过10万+,可以说,好产品自己会说话。中国润滑油市场虽然萎缩,但200万吨的工业油,200万吨的柴机油,100万吨的汽机油,这样庞大的市场,逐一平替,潜力巨大,没有必要死盯着海外业务,更不必感叹没市场,市场就摆在这里,只是我们一叶障目。

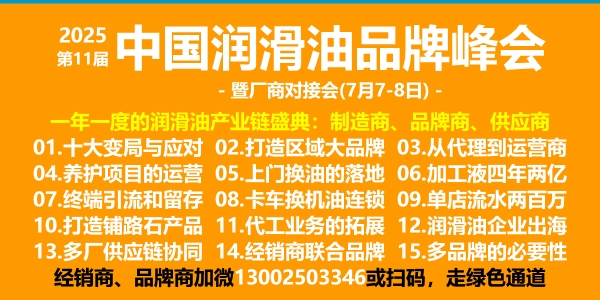

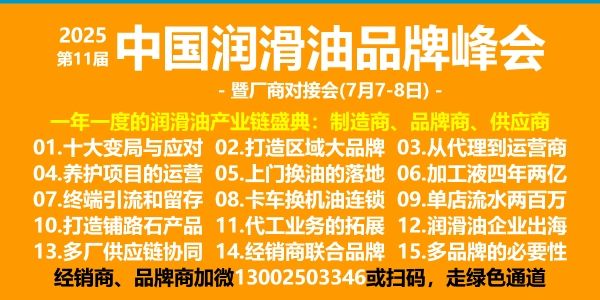

1.观摩票:0费用,仅限经销代理;

2.嘉宾票:999/人,含资料+10日晚餐+12日午餐+会务群;

3.贵宾票:1200/人,同上+双人间1晚;

4.商务票:1500/人,同上+前排席位+营销手册+席卡;

5.标准展:12800起,展位+背景板+1个双人间+2人餐饮;

6.2026中国润滑油百强企业/品牌榜,【免费申请】;

【南京润道】公众号:nj365724,愿景:看润滑学苑,学品牌运营,做亿元企业。所有内容不构成投资、实操建议,风险自负。

发表评论